会社を一度休んでしまうと、再び職場に戻ることが難しくなりますよね。

なんとなく出社する気力が湧かなくなってしまうし、「もう仕事に行けないかもしれない」と感じる気持ちわかります。

できることなら、スムーズに職場復帰して、以前のように働けるようになりたいですよね。

実は、適切な対処法を知り、実践するだけで、この状況を乗り越えることができます。

休職後の不安が適切に管理できれば、仕事に戻れない状態が長引くことにはなりません。

そこで今回は「一度休むと仕事に行けなくなるときの対処法」をご紹介します。

仕事で心が折れてしまった状態なら、段階的に自信を取り戻し、前向きな気持ちで職場復帰できるようにしましょう。

- 一度休むと仕事に行けなくなるのはなぜか

- 仕事に行きたくないと感じる兆候を知る

- 一度休むと仕事に行けなくなるときの対処法

一度休むと仕事に行けなくなる理由

仕事を一度休んでしまうと、再び職場に戻ることが難しくなる経験をした方は少なくありません。

特に、心身の不調で長期休職した場合、復帰への壁は高くなりがちです。

なぜ、一度休むと仕事に行けなくなってしまうのでしょうか。

ここでは、一度仕事を休んだ後に行けなくなる主な理由をご紹介します。

- モチベーションが低下する

- 習慣が変わるとリズムが狂う

- 仕事に対する不安が大きくなる

- 周りの目が気になる心理

- ストレスに対する恐怖心

モチベーションが低下する

仕事を休むことで、モチベーションが低下してしまうことがあります。

休職中に仕事から離れることで、仕事に対する意欲や情熱が薄れてしまう可能性があるのです。

具体的には、プロジェクトの進捗状況がわからなくなったり、同僚との関係が希薄になったりすることで、仕事に対する興味が失われてしまうかもしれません。

モチベーションの低下が影響することで、会社に行けなくなってしまうでしょう。

習慣が変わるとリズムが狂う

一度仕事を休むと、日常生活のリズムが大きく変化してしまいます。

毎日決まった時間に起きて出勤するという習慣が崩れることで、仕事に戻ることへの抵抗感が生まれやすくなるのです。

これは、人間の脳が快適な状態に慣れやすい性質を持っているためです。

たとえば、朝ゆっくり起きられる生活に慣れてしまうと、早起きして通勤する生活に戻ることへの心理的なハードルが高くなってしまいます。

再び早起きしようと思っても難しくなり、会社に行きたくなくなってしまうでしょう。

仕事に対する不安が大きくなる

休職期間が長くなると、仕事に対する不安が大きくなることがあります。

これは、自分の能力や職場での立場に対する自信が揺らぐためです。

長期間仕事から離れることで、スキルの低下や最新情報についていけなくなることを心配してしまうのです。

具体的には、「自分の代わりに誰かが仕事をこなしているのではないか」「戻っても以前のようにパフォーマンスを発揮できるだろうか」といった不安が生じやすくなります。

仕事に対する不安が大きくなることで自信を失い、会社に行けなくなってしまうでしょう。

周りの目が気になる心理

一度仕事を休むと、職場の同僚や上司の目が気になってしまうことがあります。

これは、自分の休職によって迷惑をかけてしまったという罪悪感や、周囲からどのように見られているかという不安が原因です。

長期間休職していると、「自分のことをどう思われているだろうか」「復帰後にうまくコミュニケーションが取れるだろうか」といった懸念が生じやすくなります。

たとえば、休職中に職場の飲み会の誘いを断り続けたことで、疎外感を感じてしまうかもしれません。

上司や先輩からなにか言われるのではないかという不安から、会社に行けなくなるのです。

ストレスに対する恐怖心

一度仕事のストレスで休職を経験すると、同じような状況に陥ることへの恐怖心が生まれます。

過去のネガティブな経験が心理的なトラウマとなり、仕事に戻ることへの抵抗感を引き起こすためです。

ストレスフルな状況に直面すると、再び心身の不調に陥るのではないかという不安が強くなるのです。

たとえば、締め切りの厳しい業務や難しいプロジェクトを想像しただけで、心拍数が上がったり不安感が強まったりすることがあります。

ストレスに対する恐怖心から、会社に行けなくなります。

仕事に行きたくないと感じる兆候

仕事に行きたくないと感じることは、誰にでも時々あるものです。

しかし、それが常態化すると心身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

自分自身や周囲の人の変化に気づくことが、問題の早期発見と対処につながります。

ここでは、仕事に行きたくないと感じ始めたときに現れやすい5つの兆候について解説します。

- 眠れなくなって不眠になる

- 集中力低下でミスが増える

- 気分の落ち込みで楽しめない

- 食生活が乱れて体力が低下

- 何事にも興味がわかない

眠れなくなって不眠になる

仕事に対するストレスや不安が高まると、睡眠に影響が出始めます。

これは、心身のバランスが崩れていることを示す重要なサインです。

寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたりすることが増えてきます。

具体的には、仕事のことを考えると頭が冴えてしまい、なかなか眠れなくなったり、朝早く目が覚めてしまったりすることがあります。

睡眠の質が低下すると、日中のパフォーマンスにも影響を及ぼすため、悪循環に陥りやすくなるでしょう。

集中力低下でミスが増える

仕事への意欲が低下すると、業務に集中できなくなることがあります。

これは、モチベーションの低下や精神的な疲労が原因となっていることが多いです。

集中力が低下すると、普段なら簡単にこなせる作業にも時間がかかったり、ミスが増えたりします。

たとえば、メールの返信に何度も書き直しが必要になったり、会議中に話の内容を追えなくなったりすることがあります。

このような状態が続くと、仕事の生産性が著しく低下し、さらなるストレスを生むでしょう。

気分の落ち込みで楽しめない

仕事に行きたくないと感じ始めると、全般的な気分の落ち込みを経験することがあります。

これは、職場でのストレスや将来への不安が心理状態に影響を与えているためです。

普段は楽しめていたことにも喜びを感じられなくなったり、些細なことで落ち込んだりしやすくなります。

たとえば、休日でも仕事のことが頭から離れず、趣味や友人との交流を避けるようになるかもしれません。

このような気分の変化は、仕事に対する意欲をさらに低下させる要因となるでしょう。

食生活が乱れて体力が低下

仕事へのストレスが高まると、食欲に変化が現れることがあります。

これは、心理的なプレッシャーが自律神経系に影響を与え、消化器系の機能に変化をもたらすためです。

食べる量が減ったり、逆に過食になったりと、個人によって症状は異なります。

具体的には、朝食を抜くことが増えたり、昼食時に食べる気が起きなかったりすることがあります。

また、栄養バランスの偏った食事や間食が増えることもあります。

食生活の乱れは、体力や集中力の低下につながり、仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼすでしょう。

何事にも興味がわかない

仕事に行きたくないと感じ始めると、職務や職場環境に対する興味が薄れていきます。

これは、モチベーションの低下や burnout(燃え尽き症候群)の初期症状である可能性があります。

以前は熱心に取り組んでいた業務や、新しいプロジェクトにも関心が持てなくなるからです。

たとえば、会議での発言が減ったり、自己啓発や業界ニュースのチェックをしなくなったりする場合があります。

この状態が続くと、キャリアの停滞や職場での人間関係の悪化につながるでしょう。

一度休むと仕事に行けなくなるときの対処法

一度仕事を休んでしまうと、再び職場に戻ることに大きな不安を感じる方は少なくありません。

特に、心身の不調で長期休職した場合、その壁は一層高く感じられるでしょう。

しかし、適切な対処法を知り、実践することで、スムーズな職場復帰は可能です。

ここでは、一度休んで仕事に行けなくなってしまった時に役立つ7つの対処法をご紹介します。

- 無理のない復帰計画で仕事に復帰する

- 休暇中の行動を振り返り原因を究明する

- 上司のサポートを得てスムーズな復帰を目指す

- 新しい目標を設定してモチベーションを高める

- 規則正しい生活に戻してリズムを取り戻す

- 小さな成功体験を積み重ねて自信を取り戻す

- 専門家の力を借りて心の状態を整える

無理のない復帰計画で仕事に復帰する

一度に全ての業務に戻るのではなく、段階的に仕事に復帰することが効果的です。

急激な環境の変化によるストレスを軽減し、徐々に仕事のリズムを取り戻すためです。

具体的には、最初は短時間勤務から始め、徐々に勤務時間を延ばしていくことや、比較的負担の軽い業務から開始し、少しずつ責任ある仕事を増やしていくことが考えられます。

このアプローチを通じて、自信を回復し、職場環境に再び慣れることができます。

段階的な復帰プランを上司や人事部門と相談しながら立てることで、スムーズな職場復帰を実現できるでしょう。

休暇中の行動を振り返り原因を究明する

仕事に行けなくなった原因を客観的に分析し、自分の行動パターンを振り返ることが重要です。

ストレスの要因や自分の弱点を把握することで、今後の対策を立てやすくなります。

たとえば、日記をつけて毎日の気分や出来事を記録したり、休職前の状況を思い出して問題点をリストアップしたりすることが有効です。

この振り返りを通じて、「無理な残業が続いていた」「コミュニケーションの問題があった」などの気づきが得られるかもしれません。

自己分析の結果を基に、今後の働き方や職場での立ち振る舞いを改善することで、再び同じ状況に陥るリスクを減らすことができるでしょう。

上司のサポートを得てスムーズな復帰を目指す

職場復帰に当たっては、上司の理解とサポートを得ることが非常に重要です。

これは、適切な業務配分や職場環境の調整を行うためです。

上司に自分の状況や復帰に向けての不安を正直に伝え、協力を求めましょう。

具体的には、定期的な面談の機会を設けてもらい、業務の進捗や自分の状態について報告・相談できる関係性を構築することが効果的です。

上司との良好なコミュニケーションを通じて、徐々に責任ある仕事を任されるなど、自信を回復する機会を得ることができます。

上司のサポートを得ることで、安心して仕事に取り組める環境を整えることができるでしょう。

新しい目標を設定してモチベーションを高める

職場復帰に際して、新たな目標を設定することが有効です。

これは、仕事への意欲を高め、前向きな姿勢を取り戻すためです。

目標は大きなものである必要はなく、むしろ達成可能な小さな目標から始めることが重要です。

たとえば、「1週間遅刻せずに出勤する」「新しい業務スキルを1つ習得する」といった具体的で測定可能な目標を立てます。

これらの目標達成を通じて、自己効力感を高め、仕事に対する前向きな姿勢を養うことができます。

目標の進捗を定期的に振り返り、達成した際には自分を褒めることで、モチベーションの維持につながるでしょう。

規則正しい生活に戻してリズムを取り戻す

規則正しい生活リズムを取り戻すことが、スムーズな職場復帰につながります。

心身の状態を整え、仕事モードへの切り替えを容易にするためです。

休職中に崩れてしまった生活習慣を見直し、健康的なルーティンを再構築しましょう。

具体的には、決まった時間に起床・就寝する、バランスの取れた食事を規則正しく取る、適度な運動を日課に組み込むなどが挙げられます。

また、仕事の準備や通勤のシミュレーションを行うことで、心理的な準備も整います。

健康的なルーティンを確立することで、身体的にも精神的にも職場復帰への準備が整い、安定した状態で仕事に臨めるようになるでしょう。

小さな成功体験を積み重ねて自信を取り戻す

職場復帰の過程で、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

これは、自信を回復し、仕事への前向きな姿勢を育むためです。

大きな目標を一気に達成しようとするのではなく、日々の小さなタスクをこなすことに焦点を当てましょう。

たとえば、1日のToDoリストを作成し、完了したタスクにチェックを入れていくことで、着実な進捗を実感できます。

また、同僚からの感謝の言葉や、上司からの肯定的なフィードバックなど、周囲からの評価も小さな達成感につながります。

これらの経験を積み重ねることで、徐々に仕事に対する自信と意欲が高まっていきます。

日々の小さな成功を認識し、自分を褒める習慣をつけることで、持続的なモチベーション向上につながるでしょう。

専門家の力を借りて心の状態を整える

職場復帰に不安を感じる場合は、躊躇せず専門家に相談することをおすすめします。

客観的な視点から適切なアドバイスを得られ、より効果的な復帰計画を立てられるためです。

キャリアカウンセラーや産業医、心理カウンセラーなどの専門家は、あなたの状況を総合的に評価し、個別の対策を提案してくれます。

たとえば、ストレス管理技術の習得や、適切な自己主張の方法、効果的な時間管理スキルなどについて、専門的なガイダンスを受けられます。

専門家のサポートを受けることで、自己理解が深まり、職場環境への適応力が高まります。

一人で抱え込まずに、専門家に相談することで、より確実で持続可能な職場復帰を実現できるでしょう。

休暇後に仕事に行けなくなる状態を防ぐコツ

仕事を休んだ後、職場に戻る際に不安や抵抗を感じることは珍しくありません。

しかし、適切な方法で休暇を過ごし、復帰に備えることで、スムーズに仕事モードに戻ることができます。

休暇を上手に活用し、心身をリフレッシュさせながら、職場とのつながりを維持する秘訣があります。

ここでは、休暇後に仕事に行けなくなる状態を防ぐ5つのコツをご紹介します。

- 適度な休暇の計画でメリハリのある生活を送る

- 休暇中も仕事から完全に離れすぎない

- 職場の人間関係を円滑にするためのコミュニケーション

- 休暇後の楽しみを計画してモチベーションを維持

- 復帰後も自己ケアを継続して健康的な状態を保つ

適度な休暇の計画でメリハリのある生活を送る

計画的に休暇を取ることで、仕事への意欲を維持できます。

適度な休息が心身のリフレッシュにつながり、仕事へのモチベーションを高めるためです。

長期休暇を避け、定期的に短い休みを取ることが効果的です。

たとえば、月に1回の3連休や、四半期ごとに1週間程度の休暇を設けるといった方法があります。

このように計画的に休暇を取ることで、仕事と休息のバランスを保ち、燃え尽き症候群を予防できます。

休暇の取得を躊躇せず、自身の心身の状態に合わせて適切に休息を取り入れることが、長期的な仕事への意欲維持につながるでしょう。

休暇中も仕事から完全に離れすぎない

完全に仕事から離れるのではなく、休暇中にも軽く仕事に触れることが有効です。

仕事との完全な断絶を避け、復帰時のギャップを小さくするためです。

ただし、過度な業務チェックは避け、あくまで軽い接触に留めることが重要です。

具体的には、1日10分程度メールをチェックする、業界ニュースに目を通す、

または簡単な企画アイデアをメモするなどの活動が挙げられます。

このような軽い接触により、仕事に対する不安や焦りを軽減し、スムーズな復帰を促進できます。

休暇本来の目的を損なわない程度に仕事に触れることで、リラックスしながらも職場とのつながりを維持できるでしょう。

職場の人間関係を円滑にするためのコミュニケーション

休暇中でも適度に職場の同僚や上司と連絡を取ることが大切です。

これは、職場との関係性を維持し、孤立感を防ぐためです。

完全に職場から切り離されると、復帰への不安が高まる可能性があります。

たとえば、週に1回程度、簡単なメッセージやメールを送ることで、職場の状況を把握したり、自分の近況を伝えたりできます。

また、SNSを活用して気軽にコミュニケーションを取るのも良いでしょう。

ただし、プライベートな時間を過度に侵害しないよう、連絡の頻度やタイミングには配慮が必要です。

適度な連絡を維持することで、復帰時の心理的ハードルを下げ、スムーズな職場復帰を実現できるでしょう。

休暇後の楽しみを計画してモチベーションを維持

休暇明けに楽しみを設定することで、仕事への復帰を前向きに捉えられます。

これは、復帰後の生活にポジティブな要素を加えることで、仕事に対するネガティブな感情を和らげるためです。

楽しみは仕事に関連したものでも、プライベートなものでも構いません。

たとえば、新しいプロジェクトの立ち上げ、職場の同僚とのランチ会、または仕事帰りに始める新しい趣味の教室などが考えられます。

このような楽しみを事前に計画することで、休暇明けの生活に期待感が生まれ、仕事に戻ることへの抵抗感が軽減されます。

復帰後の生活に小さな喜びを散りばめることで、仕事と私生活のバランスを取り、充実した日々を送れるようになるでしょう。

復帰後も自己ケアを継続して健康的な状態を保つ

仕事に復帰した後も、継続的に自己ケアを行うことが重要です。

ストレスの蓄積を防ぎ、心身の健康を維持すすることができます。

具体的には、十分な睡眠時間の確保、バランスの取れた食事、定期的な運動などが挙げられます。

また、瞑想やヨガなどのリラックス法を日課に取り入れるのも効果的です。

さらに、趣味の時間を確保したり、友人や家族との交流を大切にしたりすることで、精神的な充足感を得ることができます。

日々の小さな自己ケアの積み重ねが、長期的な仕事への意欲維持につながります。

自分自身を大切にする習慣を身につけることで、健康的かつ生産的な職業生活を送れるようになるでしょう。

仕事で心が折れたときに休む連絡をする方法

仕事で心が折れたときは、適切な方法で会社に状況を伝えることが重要です。

自分の状態を正確に説明し、必要な休養を取ることで、長期的な健康維持と円滑な職場復帰につながります。

ここでは、一時的に休む場合と長期間休む場合の2つのシナリオに分けて、効果的な連絡方法をご紹介します。

一時的に会社を休む場合の伝え方

一時的に休む必要がある場合は、できるだけ早く、簡潔に状況を伝えることが大切です。

これは、急な欠勤による業務への影響を最小限に抑え、同時に自分の状態を適切に伝えるためです。

連絡は電話やメールで行い、体調不良であることを明確に伝えましょう。

具体的には、「体調不良のため、本日は休ませていただきます。明日には回復する見込みです」といった形で伝えます。

この際、詳細な症状や原因を説明する必要はありません。

簡潔な連絡を心がけることで、プライバシーを保ちつつ、必要な情報を伝えることができます。

また、可能であれば、休暇中の緊急連絡先や、自分の担当業務の簡単な引き継ぎ情報を添えると、より円滑な対応が期待できるでしょう。

長い間会社を休む場合の伝え方

長期間の休養が必要な場合は、より詳細な説明と計画的なアプローチが求められます。

会社側の理解を得るとともに、自分の回復と円滑な職場復帰のための準備を整えるためです。

まず、直属の上司や人事部門に面談を申し込み、状況を直接説明することが望ましいです。

たとえば、「メンタルヘルスの問題で長期の休養が必要と感じています。医師の診断書も用意しましたので、休職の手続きについてご相談させてください」といった形で伝えます。

この際、以下の点を明確に伝えることが重要です。

- 休養が必要な理由(可能な範囲で)

- 予想される休職期間

- 医師の診断書や推奨される治療計画

- 休職中の連絡方法や頻度

- 担当業務の引き継ぎ案

これらの情報を整理して伝えることで、会社側も適切な対応を取りやすくなります。

また、休職中のサポート体制や復職プログラムについても相談し、長期的な視点で自身の回復と職場復帰をサポートしてもらえるよう努めましょう。

正直で誠実なコミュニケーションを心がけることで、会社との信頼関係を維持しつつ、必要な休養を取ることができるでしょう。

仕事に行けないのは適応障害の可能性も

仕事に行けない日が続く場合、それは「適応障害」と呼ばれる状態かもしれません。

適応障害になると、新しい環境や変化に対してうまく適応できず、心身に影響を及ぼすことがあります。

こうした状態では、ストレスや不安が強くなり、社会生活にも支障が出ることがあります。

もし、このような状態が続いているなら、専門家に相談することをおすすめします。

カウンセリングやサポートを受けることで、適切な対処法を見つけることができます。

厚生労働省が用意している相談窓口もあるため、一人で悩まずに相談してみてください。

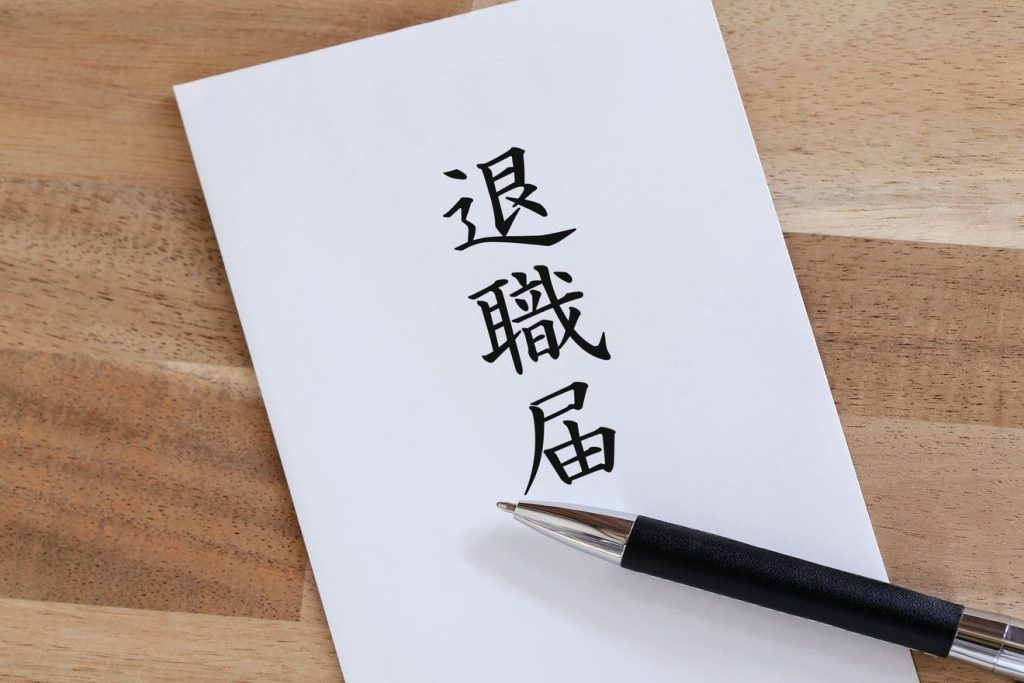

どうしても仕事に行けないときは退職する

仕事に行けない状況が続く場合、退職を考えるべきです。

長期的な欠勤は職場や自身のキャリアに悪影響を及ぼし、昇進や昇給の機会を逃す可能性もあります。

継続的に出勤できないことで、業務に支障をきたし、同僚への負担が増える要因になるかもしれません。

仮に、重度の持病や家族の介護など、やむを得ない事情で長期間職場を離れなければならない場合があります。

このような状況では、無理に仕事を続けるよりも、一度退職して自分や家族の状況に集中することが賢明な選択肢となるでしょう。

仕事に行けない状況が改善される見込みがない場合、退職を決断することで新たな可能性が広がるかもしれません。

自分の健康や生活環境に合った働き方を模索したり、別の職種にチャレンジしたりする機会になるからです。

大切なのは、自分自身と向き合い、最善の選択をすることです。

今の状況を冷静に見つめ直し、将来のキャリアや人生設計を考慮しながら、慎重に判断してください。

一度休むと仕事に行けなくなるときの疑問

仕事で心身の不調を感じ、一度休んでしまうと再び職場に戻ることに不安を覚える方は少なくありません。

「休むことは甘えなのか」「クビになってしまうのではないか」など、様々な疑問や不安が浮かんでくるでしょう。

そこで、仕事を休んで行けなくなった人の、よくある疑問についてお答えします。

- 一度休んで仕事に行けなくなるのは甘え?

- 突然仕事に行けなくなったのはなぜ?

- 定期的に仕事に行けなくなるのはおかしい?

- 仕事に行きたくないから仮病を使うのはあり?

- 一度休むと動けない人はクビになる?

- 仕事に行けなくなることがキャリアに与える影響は?

一度休んで仕事に行けなくなるのは甘え?

このような状態は、決して甘えではありません。

心身の健康問題は深刻で、個人の意志だけでは簡単に克服できないことがあります。

ストレスや過労、メンタルヘルスの問題は、誰にでも起こり得る正当な健康上の懸念です。

自分の状態を正しく認識し、必要な休養や治療を受けることは責任ある行動です。

むしろ、無理をして状況を悪化させることの方が問題です。健康を回復させ、長期的に生産性を維持することが重要となるでしょう。

突然仕事に行けなくなったのはなぜ?

突然仕事に行けなくなる原因は多岐にわたります。

長期的なストレスの蓄積、過度の仕事量、職場環境の変化、個人的な問題など、様々な要因が考えられます。

多くの場合、これらの要因が徐々に蓄積し、ある時点で限界を超えて急激な変化として現れます。

また、うつ病や不安障害などの精神疾患が潜在していた可能性もあります。

突然の変化に戸惑うのは自然なことですが、この機会に自分の心身の状態や仕事環境を見直し、必要なケアや改善を行うことが大切です。

定期的に仕事に行けなくなるのはおかしい?

定期的に仕事に行けなくなる状況は、確かに懸念すべき事態です。

しかし、これを「おかしい」と否定的に捉えるのではなく、重要なシグナルとして受け止めてください。

この状況は、慢性的なストレス、仕事と生活のバランスの崩れ、あるいは特定の業務や環境に対する強い不適応感を示している可能性があります。

専門家(医師やカウンセラー)に相談し、根本的な原因を特定することが重要です。

職場の上司や人事部門とも率直に状況を共有し、業務内容や勤務形態の調整を検討しましょう。

仕事に行きたくないから仮病を使うのはあり?

仕事に行きたくないからといって、仮病を使うことはおすすめできません。

短期的には楽になるかもしれませんが、長期的には信頼関係を損ない、より大きな問題を引き起こす可能性があります。

仕事に行きたくない理由を正直に分析し、建設的な解決策を見出すことが重要です。

たとえば、上司との面談を通じて業務内容の調整を行ったり、有給休暇を取得して心身をリフレッシュしたりすることが考えられます。

また、継続的に仕事に行きたくない気持ちがあるのであれば、キャリアカウンセリングを受けるなど、根本的な解決策を探るようにしましょう。

一度休むと動けない人はクビになる?

基本的に、一度や二度休むことが直接クビにつながることはありません。

多くの企業は、従業員の健康と福祉を重視しており、適切な休養や治療を支援する制度を持っています。

ただし、長期的に業務遂行が困難な状況が続く場合は、雇用関係に影響が出る可能性もあります。

重要なのは、会社と誠実にコミュニケーションを取り、自分の状況や回復の見通しを適切に伝えることです。

また、産業医や人事部門と相談しながら、段階的な復帰プランを立てることも効果的です。

自身の健康回復に努めつつ、職場との関係性を維持することで、スムーズな職場復帰を目指しましょう。

仕事に行けなくなることがキャリアに与える影響は?

仕事に行けなくなることは、あなたのキャリアに重大な影響を及ぼす可能性があります。

仕事に行けなくなることが続くと職場での評価が低下し、昇進や昇給の機会を逃すからです。

たとえば、頻繁に欠勤することで、プロジェクトの進行が遅れたり、チーム全体の士気が下がることがあります。

その結果、上司からの評価が下がり、昇進の候補から外されるかもしれません。

仕事に行けなくなることがキャリアに与える影響は非常に大きく、早期に対策を講じることが重要です。

適切なサポートを受けることで、職場復帰をスムーズにし、キャリアへの悪影響を最小限に抑えることができるでしょう。

まとめ

一度休むと仕事に行けなくなるのは、モチベーションの低下や習慣の変化、仕事に対する不安などが影響しています。

仕事に行きたくないと感じると、眠れなくなったり、集中力が低下したり、気分の落ち込みなどが兆候となって現れます。

一度休むと仕事に行けなくなるときは、段階的に復帰するようにし、上司にサポートを求めたり、小さな達成感を積み重ねるようにしてください。

たとえ仕事を休んだとしても、適度な休暇の計画や休暇中も軽く仕事に触れることで、仕事に行けなくなる状態を防ぐことができます。

仕事で心が折れたときは、会社に相談して一時的・長期的に休むと良いでしょう。

なお、長期的に仕事に行けない状態が続く場合は、専門家やカウンセラーに相談し、根本的な原因を特定することが重要です。

また、現在の職場環境や仕事内容が自分に合っているかどうかを再評価することも有効です。

状況によっては転職や休職など、様々な選択肢を検討する必要があるかもしれません。

ただし、これらの決断は慎重に行う必要があります。

今の状況を冷静に見つめ直し、自分の健康と将来のキャリアを考慮しながら、あなたに最適な選択をしましょう。