リーダーを任されると気が引き締まりますが、人が離れないか不安ですよね。

自分では一生懸命頑張っているつもりでも、チームの空気が悪くなったり、部下が距離を置くようになると落ち込みます。

できることなら、部下や同僚から信頼される、ついていきたいと思われるリーダーでありたいですよね。

実は、リーダーとしての行動や言葉を少し見直すだけで、チームとの関係性を大きく改善することができます。

人が離れていく状況を防げれば、チームの結束力が高まり、成果も自然とついてくるのです。

そこで今回は、「人が離れていくリーダーの特徴」を元に、改善方法をご紹介します。

あなたが信頼されるリーダーになるために、部下がついていきたくなるような行動を意識してみましょう。

- 人が離れていくリーダーの特徴とその原因が理解できる

- 部下との信頼関係を築くための具体的な方法が学べる

- 自身のリーダーシップを改善するための実践的なアドバイスが得られる

人が離れていくリーダーの特徴

リーダーとしてチームを率いるには、信頼関係を築くことが重要です。

しかし、特定の行動や態度が原因で人が離れていくこともあります。

ここでは、周囲から敬遠されがちなリーダーの特徴を解説します。

- 過剰な期待をかけてくる

- 過度に支配的で独裁的

- 他人に責任を押し付ける

- 部下の意見を無視する

- 感情的に不安定

過剰な期待をかけてくる

過剰な期待をかけるリーダーは、部下に過度なプレッシャーを与えがちです。

部下の限界を超える要求は、モチベーションの低下や疲弊を引き起こします。

たとえば、休息が必要な状況でも「もっと努力できるだろう」と追い詰めることが挙げられます。

結果として、部下がリーダーに対して不信感を抱き、離れていく原因となるでしょう。

過度に支配的で独裁的

独裁的なリーダーは、部下の自立性を奪い、反発を招くことが多いです。

部下に発言権を与えないことで、チームの士気が低下します。

具体的には、会議で一方的に指示を出し、他の意見を完全に遮断するケースがあります。

このような姿勢はチーム全体のやる気を削ぎ、チームワークの崩壊を引き起こすでしょう。

他人に責任を押し付ける

責任転嫁をするリーダーは、部下から信頼を失いやすいです。

問題発生時に自ら解決策を示さず、他人を非難する態度は不信感を生みます。

例として、プロジェクトの失敗をすべて部下のせいにする行動が挙げられます。

こうしたリーダーのもとではチームの結束力が低下し、メンバーが次々と離れていくでしょう。

部下の意見を無視する

部下の意見を無視するリーダーは、コミュニケーション不足に陥ります。

意見を聞き入れない態度は、部下のやる気を削ぎ、疎外感を与えるからです。

たとえば、提案や改善案に耳を貸さず、独自の方法だけを押し通す行動が考えられます。

その結果、部下が意見を言う意義を感じられなくなり、関係が悪化するでしょう。

感情的に不安定

感情的に不安定なリーダーは、チームに不安感を与えます。

感情の起伏が激しいと、部下がどのように接すれば良いかわからなくなるからです。

具体的には、些細なミスで怒りを爆発させたり、急に態度が変わる場面があります。

このようなリーダーは、部下に安心感を与えられず、長期的な信頼関係の構築が困難になるでしょう。

無能なリーダーのひどすぎる特徴

リーダーにはチームを正しい方向に導く能力が求められます。

しかし、その能力を欠いたリーダーは、組織の効率や雰囲気を悪化させてしまいます。

ここでは、無能と見なされるリーダーの特徴について詳しく解説します。

- 指示が曖昧すぎる

- フィードバックを怠る

- 一貫性がない決断をする

- 優先順位がつけられない

- 問題を放置する

指示が曖昧すぎる

曖昧な指示を出すリーダーは、チームに混乱をもたらします。

目的や手順が不明確だと、部下は仕事の進め方がわからず、効率が低下するからです。

たとえば、「なんとなくいい感じにまとめて」といった抽象的な指示が挙げられます。

このような状況では部下が成果を出しにくく、全体の生産性が下がるでしょう。

フィードバックを怠る

フィードバックを怠るリーダーは、部下の成長機会を奪います。

適切な評価や指摘がないと、部下は自分の仕事が正しいかどうか判断できません。

具体的には、プロジェクト完了後に何のコメントもせず、次の仕事に移る例があります。

このような習慣は部下のモチベーションを下げ、チーム全体のパフォーマンスを低下させるでしょう。

一貫性がない決断をする

一貫性のない決断は部下を困惑させ、信頼を失う原因となります。

リーダーの判断が頻繁に変わると、チームの方向性が定まらず、混乱を招くからです。

たとえば、午前中に支持した計画を午後には撤回し、別の案を採用するケースがあります。

このような行動は部下の不安感を高め、チームの士気を低下させるでしょう。

優先順位がつけられない

優先順位をつけられないリーダーは、チームのリソースを無駄にします。

重要なタスクに集中できず、効率的な進行が妨げられるからです。

例として、些細な業務に多くの時間を費やし、本来の目標を後回しにする行動があります。

結果として、プロジェクトが期限内に終わらない、という状況を引き起こすでしょう。

問題を放置する

問題を放置するリーダーは、組織全体の機能を低下させます。

問題解決に動かないことで事態が悪化し、より大きなトラブルに発展するからです。

たとえば、部下間の対立が続いているにもかかわらず、見て見ぬふりをする例があります。

このような態度は、チームの士気や信頼関係を崩壊させるでしょう。

実力がないのにリーダーになるワケ

リーダーには実力や適性が求められますが、必ずしもそうした条件を満たしていない人物がリーダーに就くことがあります。

ここでは、実力不足のリーダーが生まれる背景について詳しく説明します。

- 長年の勤続年数

- 学歴や資格重視

- 臨時の任命や補充

- 経営者の過信や誤解

- 人間関係を重視する企業文化

長年の勤続年数

長く勤めていることを理由にリーダーに抜擢されるケースがあります。

勤続年数は経験値を示しますが、それがリーダーシップ能力と直結するわけではありません。

たとえば、現場の知識は豊富でも、指導力や判断力が欠けている人物が昇進する例があります。

このような昇進制度は、必ずしも組織にプラスの影響を与えるとは限りません。

学歴や資格重視

学歴や資格を重視する風潮が、リーダーとしての適性を見誤る要因になることがあります。

これらの要素は能力の一部を示す指標であって、すべてではないからです。

具体的には、高い学歴を持つ社員が、リーダー経験のないまま重要な役職に就くケースがあります。

結果的に、現場のニーズに対応できず、チーム全体に悪影響を及ぼすでしょう。

臨時の任命や補充

急な人事異動や欠員補充のために、適任でない人がリーダーに選ばれることがあります。

準備不足のまま任命されることで、リーダーとしての役割を十分に果たせない場合があるのです。

たとえば、他に候補者がいないため、経験の浅い社員が急遽リーダーを任される状況が挙げられます。

このような任命は、チームの混乱やパフォーマンス低下を引き起こすでしょう。

経営者の過信や誤解

経営者が特定の社員を過大評価し、リーダーに抜擢することがあります。

実力を正しく評価できていない場合、リーダーがチームを率いる力を持たない可能性があるのです。

例として、経営者が「彼なら何とかしてくれる」と期待して任命するが、実際には能力不足だったケースがあります。

このような誤解は、組織全体の生産性を低下させる原因となるでしょう。

人間関係を重視する企業文化

企業文化として、人間関係や社内の調和を優先しすぎる場合、不適任な人がリーダーに選ばれることがあります。

実力よりも「みんなと仲が良いから」という理由で抜擢されると、チームの成果が犠牲になりかねません。

具体的には、社内での人気が高い社員が、能力不足にもかかわらずリーダーに就任するケースが見られます。

結果的に、チームの方向性が曖昧になり、組織としての成長が妨げられるのです。

ついていきたいと思われるリーダーになる方法

リーダーにとって、部下から「ついていきたい」と思われることは成功の鍵です。

そのためには、信頼関係を築き、チームの成長を支える具体的な行動が求められます。

ここでは、その方法を詳しく解説します。

- 感謝と賞賛を惜しまない

- 明確な指示と期待を伝える

- 誰にでも公平に接する

- 相談しやすい雰囲気を作る

- 自身のスキルアップに努める

感謝と賞賛を惜しまない

部下の努力や成果を認め、感謝と賞賛を伝えることは、モチベーションを高める基本です。

自分の仕事が評価されると、部下はより積極的に行動できるようになるからです。

たとえば、プロジェクトの達成時に「君の貢献があったおかげで成功した」と具体的に伝える場面が挙げられます。

こうした習慣は、チーム内の信頼と結束力を強化するでしょう。

明確な指示と期待を伝える

リーダーは、部下に対して明確な指示と期待を示す必要があります。

目標や役割を明確にすることで、部下は自分の行動に自信を持てるようになるのです。

具体的には、「このプロジェクトでは〇〇を優先し、△△までに完了させてほしい」と伝える例があります。

このような姿勢は、チーム全体の効率を向上させるでしょう。

誰にでも公平に接する

リーダーは、全ての部下に対して平等な態度で接するべきです。

偏った対応は、部下の不満や不信感を生み出す原因になります。

たとえば、特定の部下だけを優遇せず、全員の意見を公平に扱うことが挙げられます。

公正な態度はチームの信頼関係を深め、働きやすい環境を作るでしょう。

相談しやすい雰囲気を作る

部下が気軽に相談できる雰囲気を作ることも、信頼されるリーダーの条件です。

オープンなコミュニケーションが、問題の早期発見や解決につながります。

たとえば、定期的に「何か困っていることはない?」と声をかける習慣が有効です。

こうした取り組みは、部下の心理的安全性を高め、チーム全体のパフォーマンスを向上させます。

自身のスキルアップに努める

リーダー自身が成長し続ける姿勢を見せることは、部下に良い影響を与えます。

学び続けるリーダーはチームの模範となり、信頼を得やすくなるからです。

具体的には、新しい知識を取り入れたり、定期的に研修に参加することが挙げられます。

このような努力は、リーダーとしての信頼性を高め、チームの士気を向上させるでしょう。

一緒に働きたくないリーダーの末路

リーダーの行動や態度が原因で、チーム全体に悪影響を及ぼすことがあります。

一緒に働きたくないと思われるリーダーは、やがて深刻な結果に直面することになるでしょう。

ここでは、その末路について詳しく解説します。

- チームの士気が低下する

- 信頼を失い孤立する

- 業績が悪化する

- 離職者が続出する

- リーダーから降格する

チームの士気が低下する

一緒に働きたくないリーダーがいると、チームの士気が大きく低下します。

メンバーが意欲を失うことで、生産性が著しく落ちるからです。

たとえば、リーダーが部下の意見を無視し続けることで、部下が発言や提案を避けるようになるケースがあります。

このような状況では、チーム全体の活力が失われ、目標達成が難しくなるでしょう。

信頼を失い孤立する

信頼を得られないリーダーは、次第に周囲から孤立していきます。

リーダーとしての影響力が低下し、チームをまとめる力を失いかねません。

具体的には、問題が発生しても相談や助言を求められなくなる例があります。

孤立したリーダーは、チームの一員として機能しなくなり、組織全体に悪影響を及ぼすでしょう。

業績が悪化する

リーダーの不適切な行動は、チームやプロジェクトの業績に直接影響します。

方向性が定まらず、目標達成が困難になるため、結果として組織の成果が低下するからです。

たとえば、優先順位を誤った指示が続くことで、重要なタスクが後回しにされる例があります。

このような状況は、会社全体の成績にも悪い影響を及ぼすでしょう。

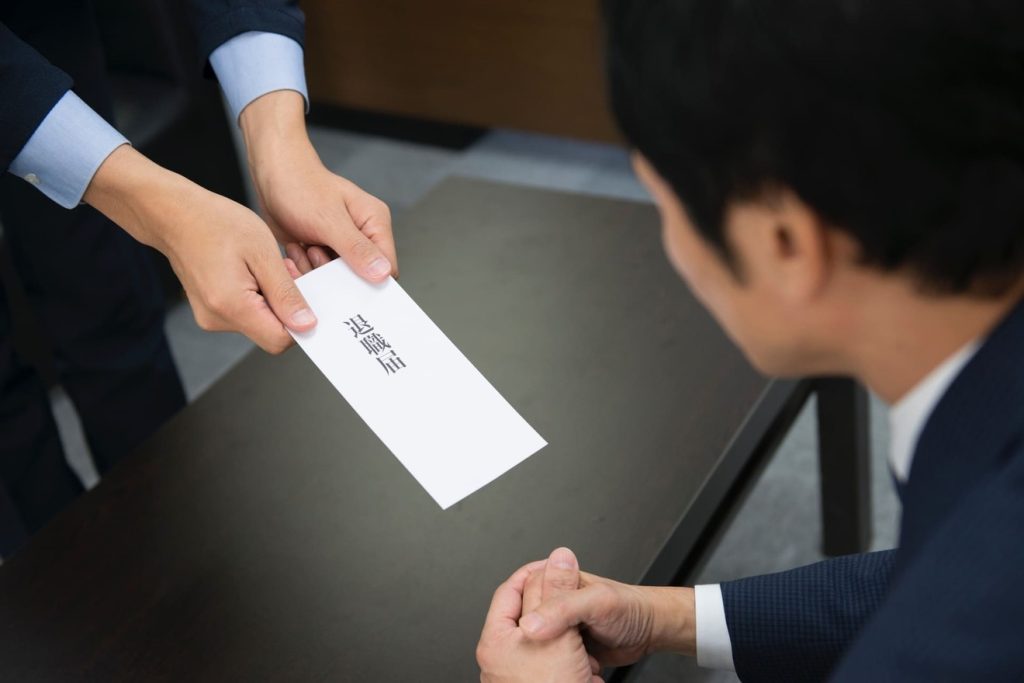

離職者が続出する

働きたくないリーダーのもとでは、部下が職場に留まる理由を見つけられなくなります。

結果として離職率が高まり、優秀な人材が失われるのです。

具体的には、優秀な部下が「このリーダーのもとでは成長できない」と感じて退職するケースがあります。

こうした人材流出は、組織の競争力を大きく低下させる原因となるでしょう。

リーダーから降格する

最終的に、一緒に働きたくないリーダーはその役職を失うことになります。

評価が下がり、別の役職に異動させられるか、場合によっては退職を余儀なくされるのです。

たとえば、業績不振が続いた結果、リーダーのポジションから外される例があります。

このような末路を避けるためには、リーダーとしての責任を自覚し、改善に努める必要があるでしょう。

リーダーに向いている人の特徴

リーダーとして成功するためには、特定の性格やスキルが求められます。

ここでは、リーダーに向いている人が持つ主な特徴について詳しく解説します。

- コミュニケーション能力が高い

- 部下の意見を尊重する

- 責任感が強い

- ポジティブな態度

- 決断力がある

コミュニケーション能力が高い

リーダーに必要な最も重要なスキルの一つが、優れたコミュニケーション能力です。

明確な伝達と相互理解がチームの成功に不可欠です。

たとえば、会議の場で全員が理解できるように目標や計画を具体的に伝える場面が挙げられます。

この能力はチーム内の連携を深め、プロジェクトを円滑に進める力となるでしょう。

部下の意見を尊重する

リーダーは部下の意見を真剣に受け止め、適切に評価する姿勢が求められます。

意見を尊重することで、部下が積極的に発言できる環境が整うからです。

具体的には、「それは良い提案だね」と肯定し、議論に取り入れる例があります。

こうした姿勢はチームの結束力を強化し、信頼関係を築く助けになるでしょう。

責任感が強い

リーダーは、自分の行動や結果に責任を持つ姿勢が必要です。

責任感が強い人は、困難な状況でも逃げることなく課題解決に取り組みます。

たとえば、プロジェクトの失敗時に自分の非を認め、改善策を考えるリーダーが理想的です。

この姿勢は、部下に安心感を与え、リーダーとしての信頼を得る鍵となります。

ポジティブな態度

リーダーは、どんな状況でもポジティブな姿勢を保つことが重要です。

前向きな態度は部下に勇気を与え、士気を高める効果があります。

たとえば、困難な課題に直面した際に「一緒に乗り越えよう」と励ます行動が挙げられます。

ポジティブなリーダーは、困難を乗り越える力をチームに与えるでしょう。

決断力がある

リーダーには、迅速で的確な判断を下す能力が求められます。

優れた決断力が、チームを正しい方向へ導くからです。

具体的には、複数の選択肢がある中で最適な方法を選び、実行に移す行動が例として挙げられます。

決断力のあるリーダーは、チームの信頼を集め、成果を上げる原動力となるでしょう。

リーダーにしてはいけない人への疑問

リーダーとして不適切な人が役職に就くと、組織全体に悪影響を及ぼします。

ここでは、そのようなリーダーに関する疑問と原因を掘り下げます。

- 求心力がないリーダーがいるとどうなる?

- 常に自分の意見だけを押し通すのはなぜ?

- 他人に頼れないリーダーも無能?

- 部下の成果を認めないのは嫉妬心から?

- 仕事できないのにリーダーになるのはなぜ?

求心力がないリーダーがいるとどうなる?

求心力がないリーダーは、チームのまとまりを欠如させます。

部下が目標に向かって行動する意思を失い、業績が低下するからです。

たとえば、リーダーが指示を出しても部下が従わず、各自が独自の行動を取る事例があります。

このような状況では、チーム全体の効率が悪化するでしょう。

常に自分の意見だけを押し通すのはなぜ?

自分の意見を押し通すリーダーは、自己中心的な性格や過剰な自信が原因であることが多いです。

部下の意見を無視することで、信頼関係が損なわれます。

具体的には、「私のやり方が正しい」と一方的に指示を出す行動が挙げられます。

この態度はチーム内の不満を招き、協力が得られなくなるでしょう。

他人に頼れないリーダーも無能?

他人に頼れないリーダーは、チームでの作業効率を低下させる傾向があります。

全てを自分で抱え込むことで、業務が停滞する原因となるからです。

たとえば、「この仕事は私がやるから」と部下に任せず、自分だけで進める事例があります。

この結果、チームの成長機会が失われ、成果が限定的になるでしょう。

部下の成果を認めないのは嫉妬心から?

部下の成果を認めないリーダーの背景には、嫉妬心や競争意識が隠れていることがあります。

評価されない部下はモチベーションを失い、離職の可能性が高まるのです。

具体的には、「これは君の力ではなくチーム全体のおかげだ」と個人の貢献を否定する行動が挙げられます。

嫉妬心があることで、チームの士気を大きく低下させるでしょう。

仕事できないのにリーダーになるのはなぜ?

リーダーに向いていない人が役職に就く背景には、人事制度や会社文化が影響していることがあります。

経験や実力よりも、勤続年数や上層部との関係性が重視される場合があるためです。

たとえば、「長年会社に貢献してきたから」という理由でリーダーに昇進させる事例があります。

このような選抜基準は、組織の長期的な成長を妨げる要因となるでしょう。

人が離れていくリーダーになっていた体験談

筆者もかつては、「人が離れていくリーダー」になっていたと思います。

リーダーに任命された当初、成果を上げることだけに集中し、チームメンバーに過剰な期待をかけていました。

「もっと努力すればできるはずだ」「これくらい自分で考えられるだろう」と思い込み、細かいフォローを怠り、結果が伴わないと不機嫌になっていたと思います。

また、自分の判断を絶対視し、部下の意見を聞く余裕がありませんでした。

ミスが起きるたびに責任を押し付けるような態度を取り、感情的になってしまうことも少なくありませんでした。

そんな態度が続いた結果、徐々に部下たちの態度が冷たくなり、心の距離が広がっていくのを感じたのです。

ある日、信頼していたメンバーが「もう一緒に働けません」と辞めていったことで、自分のリーダーシップに大きな問題があることを痛感しました。

それからは、部下の意見を積極的に聞き、感謝や賞賛を伝えるよう努め、相談しやすい雰囲気を意識して作るようにしました。

完璧なリーダーではありませんが、あの経験を通じて、人を引きつけるリーダーとは何かを学ぶことができたと思います。

同じ過ちを繰り返さないよう、日々努力しています。

まとめ

リーダーとしてチームを率いるのは大変な挑戦ですが、適切な行動や意識を持つことで、部下から信頼されるリーダーになることができます。

本記事では、「人が離れていくリーダー」の特徴を明らかにし、信頼を得るための方法を探りました。

過剰な期待や独裁的な態度、責任転嫁といった行動は、チームの信頼を損なう要因です。

また、指示の曖昧さや一貫性のない判断、フィードバックの欠如など、無能なリーダーの特徴も業績悪化や離職を招きます。

一方で、感謝や公平な態度を示し、相談しやすい雰囲気を作るリーダーは、チームにポジティブな影響を与えます。

さらに、リーダーにはコミュニケーション能力や責任感、決断力が欠かせません。

不安な点がある場合でも、改善に取り組むことで、部下がついていきたいと思えるリーダーへと成長できます。

リーダーとしての役割を全うするには、自分を見つめ直し、行動を変える勇気が必要です。

どんな状況でも学びを続け、チームのために努力し続けることで、あなたは信頼されるリーダーになれるでしょう。